”本当の自分って、いったい何だろう?”

そんな疑問を抱えて、海外へ“自分探し”の旅に出てみたり、自己啓発本を片っ端から読み漁ったりした経験はありませんか。

ひょっとすると、“自分とは何か”というモヤモヤとした問いを、心のどこかに抱えたままの方も多いかもしれません。

しかし、いざ「真の自分」を探しても、なかなかスッキリとした答えには行き着けず、むしろ「本当の自分なんてあるのだろうか?」と余計に混乱してしまう。

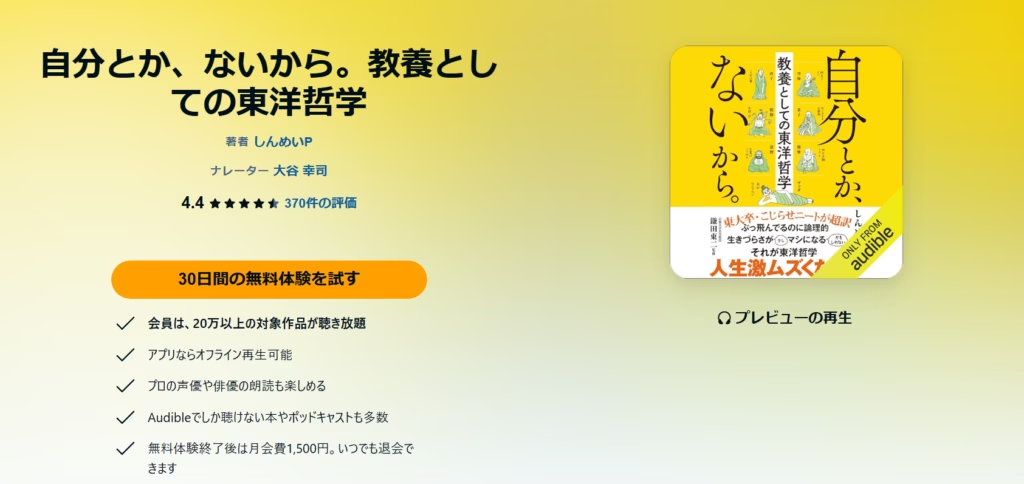

そんな方にこそ手に取っていただきたいのが、しんめいPさんの著書『自分とか、ないから。 教養としての東洋哲学』。

本書は「東洋哲学」という切り口から、「自分探し」そのものが実は“勘違い”や“幻”によって生じているのだ、と分かりやすく説いています。

そして何より、読後には驚くほど心が軽くなります。

「自分を探そう」と躍起になるよりも、「自分なんてない」ことを理解したときにラクになれる。

仏教や東洋思想のエッセンスを通じてそれを解き明かしてくれるのが本書の魅力です。

本記事では、本書に出てくる東洋哲学の「無我」や「空」という考え方についてや、「自分探しの罠」から脱するための実践的なヒントを解説します。

読み終わる頃には、あなたが長年抱えてきた“自分探し”の悩みや、“ネガティブな思考”が少しでも和らぎ、気持ちがラクになっているはずです。

30日間無料!いつでも解約できます!

そもそも「自分探し」って何?

「本当の自分を見つけたい」という思いから、

- 自己啓発書を大量に読む

- 海外へ一人旅をして刺激を求める

- 占いやセミナーでアドバイスを得る

こうした“自分探し”の行動に出る人は後を絶ちません。

それ自体が悪いわけではなく、実際に海外での経験が人生を好転させたり、自己啓発書を読むことでモチベーションが上がったりすることもあると思います。

しかし、根底にある「自分探し」は、「どこかに理想の自分がいて、それを発見すればすべてがうまくいく」という思い込みから来ています。

そして、その“理想の自分”を見つけられないと「やっぱり自分はダメなのか」「まだ本当の自分に出会えていない」と、モヤモヤを募らせてしまう。

実は、この「自分探し」の根本には大きな誤解があります。

“本当の自分”という固定された存在を探すこと自体が、そもそも幻想なのだ。

と言われると、思わず「えっ?」と戸惑うかもしれません。

しかし、本書のキーワードである「無我(むが)」と「空(くう)」を理解すると、その理由がすっと腑に落ちます。

本書は全て無料で聴けます!

どんな本?

しんめいPさんの著書『自分とかないから』は、東洋哲学の入門書としても非常に読みやすいので読書初心者にもおすすめです。

著者は「東洋哲学の面白さを、誰でも気軽にキャッチできるようにしたい」という思いを持ち、仏教をはじめとするさまざまな東洋思想のエッセンスを、現代人が理解しやすい形に噛み砕いてくれます。

この本で扱われる主なテーマ

- 「自分」がないとはどういうこと?

- 「無我」や「空」の教えが、なぜ現代の悩みに役立つの?

- 東洋哲学には「答えがない」はずなのに、なぜ答えが書いてあるの?

普段、哲学書に触れる機会が少ない方でも、会話調や具体的なエピソードを交えながら解説してくれるので、「意外と東洋哲学って身近なんだな」と感じられるはずです。

特に印象的なのは「自分なんて存在しない」と聞くとネガティブな響きに思えるかもしれませんが、実はこれが「ものすごくラクになる考え方」なのだということ。

そして、“自分”という概念をひっくり返してみると、いかに私たちが自分という存在にとらわれて苦しんでいるかが見えてくるのです。

本書は全て無料で聴けます!

ブッダに学ぶ「無我」の概念

本書を語るうえで欠かせないのが、ブッダの教えです。

ブッダと聞くと「お坊さん」とか「お釈迦様」といったイメージが先行するかもしれません。

しかし、歴史をひも解くと、ブッダは約2500年前に北インドで生まれ、若くして「人生の苦しみとは何か?」を探究するために家を出た哲学者的存在でもあります。

ブッダの実家は“王家”だった

実はブッダは王子として生まれ、裕福で何不自由ない環境で育ちました。

いわば「地位もお金もある」状態で、普通の人からすれば羨ましい限りの境遇です。にもかかわらず、ブッダ自身は

「なぜ人は老い、病み、死ぬのか」「本当の自分とは何か」

といった問いにとらわれ、苦しみを感じていました。

その“虚無感”を解消すべく、ブッダは家を出て修行僧となります。

修行の過程では極端な断食を6年も続け、骨と皮だけのようなガリガリの姿になったと伝わっています。

ところが、これだけの苦行をしても、“本当の自分”という答えを得ることはできませんでした。

「無我(むが)」の境地へ

ところがあるとき、地元の女性が差し出してくれたお粥を口にして体力を取り戻し、菩提樹(ぼだいじゅ)の下で瞑想をしていたブッダは、一つの悟りを開きます。

それが「無我」の境地です。

無我とは、「自分なんて存在しない」ということではなく、「変わらずに固定された“自分”という実体は存在しない」という意味。

これは、世界が常に変化している以上、『これが自分だ』と言い切れる不変の実体はどこにもないという洞察でもあります。

ブッタの主張を、食事の例で考えてみます。

本書やブッダの教えでも語られるように、私たちの体は日々、食べたものによって作り変えられています。

今、あなたが食べたファミチキは元々“鳥”であり、その鳥は虫や草を食べて育ち、草は太陽や水を栄養源にしていました。

そう考えてみると、自分の体は自分以外のものの集合体、さらには世界とつながった存在と言えます。

だからこそ、「自分探し」をしても、変わらない“自分”なんて見つかりようがない。

全部が連動し合って変化しているのに、「ここに私がいる」と固定化してしまうと、かえって無理が生じ、苦しみを生むのです。

本書は全て無料で聴けます!

ブッダの生涯から見る“変化”と“苦”の関係

ブッダの生涯を追っていくと、“変化”というキーワードが非常に大切であることに気づきます。

- 王子からの出家

- すべてを手に入れたかのように見えた人生から、家を出て修行僧となるという大きな変化を自ら選んだ。

- 極端な苦行からの離脱

- 断食を6年続けても成果が得られず、そこから離れるというまた別の変化を経験。

- 無我の悟り

- 世界はすべて変化しており、“自分”という固定観念は幻にすぎないと見抜いた瞬間。

ブッダは、世界のあり方を「諸行無常(しょぎょうむじょう)」と説きました。

「あらゆるものは常に移り変わっていく」

という意味であり、だからこそ「ここに変わらない自分がある」と思い込むと苦しみが生まれるというわけです。

たとえば、加齢を受け入れられずに「ずっと若い自分でいたい」と必死に白髪を隠していると、それが苦しみになってしまう。

もちろん白髪染めそのものを否定しているわけではありません。

しかし、「変わってしまう自分」を“なかったことにする”姿勢は、自分自身を追い込む一因でもあるのです。

本書は全て無料で聴けます!

竜樹(りゅうじゅ)の「空」が示す世界観

ブッダ亡き後も、インドでは仏教の教えがさまざまに解釈され、時には複雑化していきました。

そんな混乱状態にあったインド仏教をシンプルにまとめ直した人物が、竜樹(りゅうじゅ)と呼ばれる哲学者です。

竜樹は“インドの論破王”として知られ、当時の仏教界に存在していた無数の経典や解釈をバッサリと斬り捨てて、ひたすら「空(くう)」という概念に集約してみせました。

すべては「空」である

「空」とは、「実体のないこと」を表す言葉。

あらゆる存在は互いに依存し合って成り立っており、単独で固定化されたものはない。

だからこそ、本質的には“からっぽ”だ、というのが竜樹の主張でした。

これをもう少しわかりやすく噛み砕くと、

「言葉の魔法が生み出した幻」ということでもあります。

たとえば、SNSやYouTubeで「カリスマ講師」「インフルエンサー」といった肩書を与えられると、それだけで“すごい人”に見えるかもしれません。

しかし、その肩書を取り払ってしまうと、ただの一人の人間にすぎず、そこには固定された実体など何もないわけです。

「空」がわかると悩みは成立しない

「空」の考え方は、私たちが抱える悩みに対して、大きなヒントを与えてくれます。

なぜなら、多くの悩みは「自分が○○だから、できない」「私には××がないから、ダメだ」といった“自己評価”や“自己レッテル”に由来しているからです。

しかし、「自分」を含め、あらゆるものは依存関係の上に成り立つ“仮の姿”でしかないのだと気づけば、「自分が弱い人間だ」「才能がない」などの思い込みも、単なるフィクションに過ぎないとわかってきます。

- 「背が低いからコンプレックスだ」という人でも、誰かと比べて初めて“低い”と感じるわけで、絶対的な指標として背の低さがあるわけではない。

- 「私は悪い人間だから他人に嫌われる」と考えていても、それは状況や関係性次第でいくらでも変わり得る評価であり、“絶対的”に悪い人間が存在するわけではない。

こうして考えると、「悩みの多くは実体を持たず、状況次第でいくらでも変化する」ということが見えてきます。

「自分なんてない」によって悩みはどう変わる?

「自分なんてない」と聞くと、一見ネガティブな印象を受けるかもしれません。

しかし、本書『自分とかないから』やブッダ、竜樹の教えに触れていくと、“自分”という固定概念がないことが、むしろ私たちを自由にしてくれると分かります。

“理想の自分”から解放される

多くの自己啓発書では、「理想の自分」を明確に描き、それを目指すことでモチベーションを高めろ、と説きます。

もちろん短期的には効果があるかもしれません。

ですが、いつまでも理想の自分と現実の自分を比べ続けることで、かえって苦しみが増してしまうケースも少なくありません。

「自分なんてない」という考え方が根づくと、そもそも理想の自分と現実の自分を比較する必要がなくなり、“今の自分”のままでいいや、という気持ちが芽生えてくるのです。

むしろ変化があって当たり前、ブレて当たり前、そうやって柔軟に生きる方が楽だと感じられるようになります。

過去の失敗や他人の評価に振り回されにくくなる

「自分は過去にこんな失敗をしたからダメだ」「友人に嫌われたから価値がない」といった考えも、“自分”を固定した結果、過度に自分を責め続けるパターン。

しかし、“自分”が特定の失敗や評価と結びついて固定されるわけではなく、日々さまざまな要素に影響されて変化している存在だと考えれば、過去の出来事に延々と縛られる必要はなくなります。

おまけに、他人から「あなたは○○な人だね」と言われても、「ああ、そう見えるときもあるかもね」という程度に受け流せるようになるでしょう。

実践編①:自分の“苦しみ”や“悩み”にどう対処する?

では、実際の生活のなかで、「自分なんてない」や「空(くう)」の考え方をどう活かせばいいのでしょうか。

本書でも触れられているように、まずは「受け入れてみる」ことから始めるのがポイントです。

苦しみを無理に否定しない

「変わらない自分」なんて幻想なのだ、と言われると、「じゃあ何もかも放り出してしまえ!」と極端に考えてしまうかもしれません。

しかし、白髪染めが好きならしてもいいし、若く見られたいならそれを目指しても構いません。

問題は、「それに固執しすぎて自分を追い詰めるかどうか」です。

たとえば、恋人ができずに悩んでいる人がいるとします。

「自分はダメだから恋人ができないんだ」と思うと苦しみが増します。

しかし、「いや、もともと変わらない“自分”なんてない。現状は何かの条件が重なって彼氏・彼女がいないだけだ」と考えれば、そこに絶対的な欠陥や価値判断が生まれるわけではありません。

少なくとも、悩みによるストレスは軽減するはずです。

「いま、ここ」に意識を向ける

東洋哲学では「いま、ここ」が強調されることが多いです。

ブッダも「マインドフルネス(気づき)」の大切さを説きましたが、その本質は

「現在の自分に集中し、過去や未来に囚われない」

という姿勢にあります。

「自分がない」「すべては空」と悟っても、私たちは現実の世界で生活していかなければなりません。

ご飯を食べ、仕事をし、人と関わる。ただ、その合間合間に「いま、こうして生きている自分を、そのまま認める」「流れていく時間の中で何かしようとする自分がいる」という事実を客観的に捉えるだけでも、かなり気持ちが軽くなるはずです。

実践編②:悩む時間を先に決める“30分ルール”

本書で直接言及されているわけではありませんが、著者の新名Pさんが提案している東洋哲学的な思考と相性がよい“悩み対策”として、YouTuber兼評論家の岡田斗司夫さんが紹介していた「30分悩むルール」という実践法があります。

1日30分だけ悩む

具体的には、「1日30分だけ、思う存分に悩む時間を作る」というシンプルなルール。

それ以外の時間は「いまは悩まないと決める」。

こうすると、普段ダラダラと湧いてくる悩みに対し、「まあ、悩むのはあの時間にしよう」と先送りにできるので、思考がネガティブスパイラルに陥りにくくなります。

“悩み”を客観視できるメリット

このルールの面白いところは、決まった30分間だけ悩むことで、自分の悩みを客観視できるようになる点です。

本来、悩みは「自分って何だろう?」という問いとくっつきやすく、長時間頭を占拠するもの。

それを「まあ、1日30分限定で悩めばいい」と割り切るだけで、「そんなに深刻に捉えなくてもいいのかもしれない」と思えるようになるのです。

「自分がダメだから悩む」というよりは、「ただ、人には悩む機能が備わっているから悩んでいるだけ」と考えると、さらに気が楽になるかもしれません。

是非実践してみてください。

なぜ人は“悩み”を生み出してしまうのか?

そもそも、「自分なんてない」とか「空」と言われても、私たちはどうしてこんなに悩みを抱え続けるのでしょうか。

その一つの仮説として、「人間には悩みを生み出す遺伝的な性質(生存本能)がある」という見方があります。

原始時代の生存本能

原始時代、人間は常に危険と隣り合わせでした。

悩みや警戒心を抱かずにボーっと生きていると、猛獣に襲われたり、ライバル部族に狙われたりと、命の危険に晒されやすかったのです。

だからこそ、人は常に「何か問題はないだろうか」「襲われるリスクは?」と不安を抱き、注意深く生きる必要がありました。

現代でも本能が残っている

現代になっても、その“悩みを作り出す装置”は私たちの脳内に残ったままだと考えられています。

実際、あまりにも平和な環境で悩みのタネがないと、人は逆に不安になってしまうことがある。

仕事が忙しいときは「もっと休みたい」と思うのに、いざ暇になると「自分は必要とされていないのでは?」と悩み始める……なんて経験はないでしょうか。

こうした人間の性質を理解すれば、「悩むこと自体は当たり前」なのだと受け入れやすくなります。

そうすると、悩みが生じたときに「自分はダメだからだ」と、自己否定を重ねる必要がなくなるのです。

本書は全て無料で聴けます!

まとめ

ここまで『自分とかないから』のエッセンスをベースに、東洋哲学の重要な概念である「無我」と「空」を解説してきました。

いずれも、「本当の自分を探す」というよりは、「そもそも変わらない本質なんてない」「世界はつながり合って常に変化している」という視点に立つことが大事だと説いています。

- ブッダが悟った「無我」

- 「自分」はただの妄想であり、あらゆる存在が常に変化の中にある。

- 竜樹の「空(くう)」

- 実体のあるものは何一つなく、すべては言葉や概念による“仮の姿”である。

こうした考えを少しでも取り入れると、「あれ、もしかして自分が固執していた“本当の自分”って、そんなに重要じゃないのかも?」という気づきが得られます。

自分という存在を無理に固定しようとすると、理想と現実のギャップに苦しむ原因となりますが、“変わり続けるもの”として捉えれば、むしろその変化の面白さを味わえるからです。

「どうすればいいか」が書いてあるのが東洋哲学の強み

一口に“哲学”と言っても、欧米の哲学は「答えが出ない」議論を展開しがちなイメージがあります。

しかし、本書や東洋哲学は意外にも「どうすればいいのか」という行動指針を示してくれます。

ブッダの八正道や禅の行法など、“生きやすくする方法”に焦点が当てられるのが特徴です。

しんめいPさんも著書の中で、「自分とは何かという問いに対して『そんなものはない』と知ることでラクになれる」と繰り返し強調しています。

まさに東洋哲学的な「答え」ですね。

”小さな実践から始めよう”

とはいえ、いきなり「自分なんて存在しない!」と割り切るのは難しいかもしれません。

人生とは実験である。実験を重ねれば重ねるほど に、より良い人生となっていく。

ラルフ・ワルド・エマーソン

大切なのは、自分なりに小さな実験をしてみることです。

たとえば、

- 「悩んだら、30分だけ悩むルール」を試してみる

- 自分に対して「~~な人間だ」と断定する代わりに、「今はこういう状態かもね」とゆるめに考えてみる

- 誰かと比較してへこんだときに「そもそも比較対象がなければ大きいも小さいもないよね」と思い出す

これらのちょっとした実践が、「なんだ、思っていたほど自分は固定的じゃないし、他人も状況次第でどんどん変わるんだ」と体感するきっかけになるはずです。

おわりに

しんめいPさんの『自分とかないから』は、東洋哲学のエッセンスをわかりやすくまとめた一冊でありながら、“自分探し”や“ネガティブ思考”から抜け出せずにいる多くの現代人に対して、大いに役立つ知恵を与えてくれます。

「結局、自分を見つけなきゃいけないんでしょ?」という思い込みを手放すことで、人生がどれだけ身軽になるのかを教えてくれるのです。

仏教的な言葉で「一切皆苦」といいますが、これは「すべてが苦しい」という意味ではなく、「すべてが変化していく」という解釈もできます。

変わることが前提の世界で、変わらない“自分”を見つけようとするのは、まるで流れる川に石の堤防を築こうとするような行為。

もしあなたがそんな不毛な努力に疲れたなら、ぜひ本書を手に取ってみてください。

最後に本書の基本情報をまとめておきます。

・タイトル:自分とか、ないから。 教養としての東洋哲学

・著者:しんめいP

・出版社:サンクチュアリ出版

・発売日:2024/4/23

そもそもAudibleって何?

と思った方は以下の記事を参考にしてみてください!【2025年最新版】オーディブル(無料体験)の始め方:完全ガイド

約40万作品のうち12万作品が今なら1か月間無料で聴けます!

家事や通勤・通学中に”ながら聴き”ができるのでおすすめです!

30日間無料!いつでも解約できます!

この記事が役立ったら、ぜひコメントやシェアをお願いします!

次回も役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!