30日間無料!いつでも解約できます!

本記事は「休む」ということについて考えてみます。

著者は、日本リカバリー協会の代表理事・片野秀樹さん。

リカバリーウェアを初めて開発したベネクスの役員でもあり、医学博士でもあります。

片野さんの著書『休養学』は大人気。

発行部数は10万部を突破し、Amazonレビューも300件近く寄せられています。

日本人は「疲労大国」と呼ばれるほど疲れています。

通勤電車で居眠りしている人は珍しくありません。

実際、あるデータでは日本人の約8割が疲れを感じているそうです。

また6時間未満の睡眠しか取れない人も4割ほど。

そんな状況だからこそ、休むことの本当の意味を学ぶ必要があります。

休む=寝る、だけじゃない

片野さんは、まず「休む」イコール「寝る」だけではないと強調します。

もちろん睡眠は大事。

でも「1ヶ月ずっと寝る」ような極端なことをすると、筋力が半減して逆に疲れやすくなってしまうのです。

無理に長時間眠り続けても、体力は落ちる一方。

だからこそ、睡眠プラスそれ以外の休養も必要になるといいます。

疲労と疲労感は別物

「疲れがたまる」「疲れをとる」など、私たちはよく言います。

しかし日本疲労学会の定義では、「疲労=活動能力が低下している状態」とされています。

そこに伴う不快感が疲労感。

本来、動物は疲労感を覚えたら動かずに回復を待ちます。

でも人間は、甘いもので誤魔化すなど「マスキング」をしながら活動を続けることが多い。

これが問題だと片野さんは警鐘を鳴らします。

疲労を放置したまま無理をしていると、やがて体のバランスが崩れ、病気のリスクも高まるからです。

休養にもさまざまな種類がある

一般的には「健康づくりの3要素=運動・栄養・休養」といわれます。

でも私たちは学校で運動や栄養は習っても、休養はほとんど学びません。

そのため「休む=寝る」と思い込みがちです。

しかし、片野さんの提唱する『休養学』では、休養を大きく生理的休養・心理的休養・社会的休養の3カテゴリーに分かれます。

さらにそれを7つのタイプに分類し、必要に応じて組み合わせるのが効果的です。

【生理的休養】

- 休息タイプ

- いわゆる「睡眠」「昼寝」「何もしない時間」

- 体が“静かに休む”ことで回復を図る

- 運動タイプ

- ウォーキングやストレッチなど軽い運動で血流を改善

- 入浴なども血行促進に役立ち、疲労回復へつながる

- 栄養タイプ

- 胃腸を整え、食事からのエネルギー吸収を高める

- 空腹の時間を設けたり白湯を飲んで体を温めることも効果的

【心理的休養】

- 親交タイプ

- 人、動物、自然などに触れ合い、ストレスを軽減

- 信頼できる仲間や家族と過ごす時間

- 娯楽タイプ

- 音楽・映画・ゲームなど、自分の好きな活動を短時間でも楽しむ

- ただし「長時間打ち込みすぎ」で逆に疲れないよう注意

- 造形・想像タイプ

- 何かを“創る”“空想する”ことでストレスから意識を切り離す

- 絵を描く、DIY、料理、俳句、妄想などもOK

【社会的休養】

- 転換タイプ

- 環境や視覚的な刺激を変えてリフレッシュ

- 部屋の模様替え、通勤ルート変更、旅行、ファッションチェンジなど

複数の休養を同時に取り入れる

これら7タイプを組み合わせると、相乗効果が得られます。

たとえば家でスープを作る場合。

「栄養タイプ」で胃腸をいたわり、さらに調理が好きなら「娯楽タイプ」や「造形タイプ」にもなる。

誰かと一緒に作れば「親交タイプ」。

公園まで運んで飲めば、散歩で「運動タイプ+転換タイプ+自然との進行」まで同時に満たせます。

こうして一度に複数の休養を取ると、とても効率的。

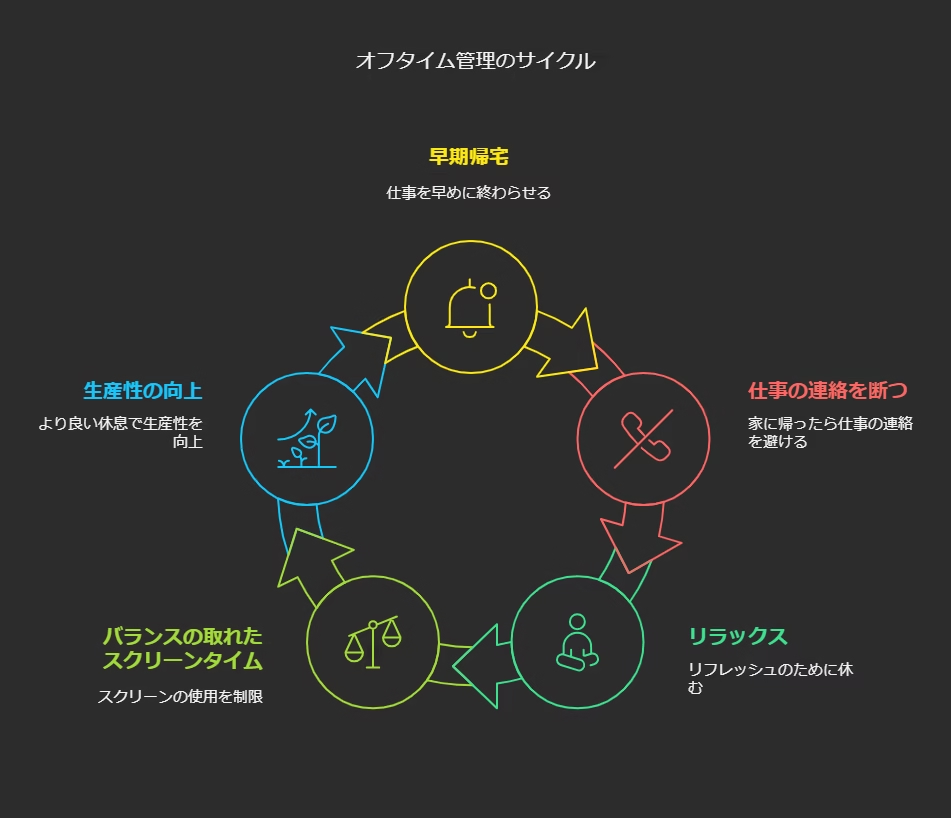

オンよりもオフを先に考える「オフファースト」の発想

日本人の多くは朝から既に疲れています。

原因の一つは「お疲れ様文化」。

疲れていることが当たり前、むしろ美徳のようになっている。

でも、活動能力が下がっている状態で仕事をしてもパフォーマンスを発揮できません。

スポーツの世界で知られる「フィットネス疲労理論」は、「体力-疲労=発揮できるパフォーマンス」と示します。

つまり、疲労がゼロに近いほど本来の力を発揮できる。

にもかかわらず、多くの人は疲れが残った状態で働いているのです。

そこで大事なのが「オフファースト」という考え方。

まず休みをしっかり計画し、そこから逆算して仕事に臨むのです。

とくに「勤務間インターバル」という概念が欧州にはあります。

仕事が終わってから次の仕事が始まるまで、最低でも11時間空けなさいという法律です。

日本では義務化されていませんが、この時間をどう過ごすかで疲労回復は大きく左右されます。

オフをマネジメントする重要性

多くの日本企業は、働き方改革で残業を減らしています。

しかし、家に持ち帰って仕事をする、スマホで仕事のメールをチェックするなど、「見えない残業」が増えている現実があります。

せっかく早く帰っても、オフの時間を仕事に奪われていれば休めません。

疲労を回復できないまま翌日を迎えれば、生産性も低下します。

だからこそ、オフの時間こそマネジメントが必要。

自宅に着いたらなるべく仕事の連絡を断ち、一気に休む。

SNSやメールチェックもメリハリをつけて、休養を最優先にしましょう。

まとめ

- 休む=寝る、だけではない。

- 疲労と疲労感は別。マスキングに注意。

- 7タイプの休養を組み合わせ、積極的に休む。

- オフを管理し、疲れを翌日に持ち越さない。

お疲れ様という習慣は、一見やさしそうに聞こえます。

しかし、それが当たり前になると、自分も他人も「疲れたまま働くのが当然」になってしまう。

大事なのは、疲れない体を手に入れること。

そして元気に働き、余裕をもって人生を楽しむことです。

片野さんいわく、「休みは攻めるもの」。

主体的に、計画的に休養を取ることで、心も体も回復します。

翌朝にパッと目が覚めて、やる気と活力がみなぎる状態。

そんな日々を実現するために、ぜひ「オフファースト」の発想を取り入れてみてください。

休むことをネガティブに捉えず、むしろ積極的に取りに行く。

そうすることで、あなたのパフォーマンスはきっと上がります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

30日間無料!いつでも解約できます!

「そもそもAudibleについてあまり詳しく知らない」

と思った方は以下の記事を参考にしてみてください!【2025年最新版】オーディブル(無料体験)の始め方:完全ガイド

約40万作品のうち12万作品が今なら1か月間無料で聴けます!

家事や通勤・通学中に”ながら聴き”ができるのでおすすめです!

この記事が役立ったら、ぜひコメントやシェアをお願いします!

次回も役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!